Si el brindis se reserva solo para los protagonistas, Argentina es seguro que sostiene una de esas copas. Hoy con un copioso volumen de producción que en el 2011 superó el millón de quintales métricos es reconocido en el mundo como excelsa productora de ese bacanal elixir.

Los dedicados sacerdotes misioneros nunca visionaron que la necesidad del insumo para uno de sus ritos llegaría a ser parte de la marca país al cabo de unos cientos de años. A mitad del siglo XVI, una horqueta de industrias vitivinícolas entre Mendoza y San Juan logra transformar la aridez por defecto, en fértiles tierras de viñas. La uva y la producción de vino se volvieron motor del desarrollo de esas zonas en origen, pero allí no se terminó el racimo; surcó camino hacia el sur, rumbo a la Provincia de Buenos Aires, y de ella al mundo.

Argentina se conjugó en francés y asiló al Malbec en Mendoza, tomo las riendas en los top 10 de productores de Vino del mundo y desde entonces nunca ha dejado de luchar por mantener esa ubicación.

Ha sido difícil olvidar las épocas de oro de los años 70, donde el consumo en el mercado interno alcanzaba los guarismos de 80 litros per cápita, pero eso no resignó a la arrabalera sureña, quien buscó en destinos externos lo que la cerveza le robaba en casa propia. Los últimos datos manejan un volumen de salida de vino autorizado para el consumo interno en el entorno de los 9 millones de hectolitros, cabeza a cabeza en el comparativo mensual con el año anterior.

La apertura al mundo le exigió a la vid argentina un esfuerzo mayor para ponerse en los mismos escalones de los mejores, el Instituto Nacional de Vitivinicultura tomó esa bandera y lideró la incorporación de tecnología y de pautas de cultivos internacionales, dándole al vino del corte y la quebrada, un respaldo técnico total como producto de excelencia mundial.

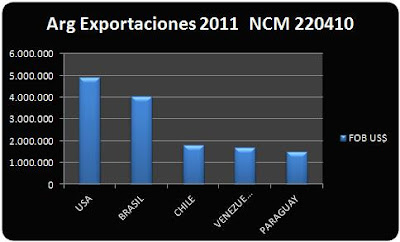

En los últimos años, este producto tan sensible, se ha hecho eco de las más variadas teorías acerca de cuál es su real circunstancia; algunas voces opinan que se está sobre-exportando vino a granel lo que no se podrá mantener a largo plazo y solo será la causa del desgaste en la calidad y en los precios. Para otros, esta estrategia solo es un cambio de rumbo hacia rentas mayores. Mientras tanto en EEUU, uno de los mayores destinos de exportación de los vinos argentinos, hace ya tiempo conviven en las mismas góndolas vinos similares con precios duplicados, siendo la única diferencia la forma en la que fueron exportados.

Para no pecar de expertos nos acodamos a la barra de los números. El Instituto Nacional de Vitivinicultura publicó los datos de exportación global de vinos y allí encontramos los guarismos fieles que comparan el comportamiento entre 2010 y 2011. En el primer año referido, la cifra fue de 2.513.942 hectolitros mientras que el 2011 llegaba al terminar Noviembre a sumarizar 2.821.681.

La fermentación estuvo muy lejos de hacer perder la conciencia y logró unir en el 2004 a varios actores del sector vitivinícola argentino para diseñar y comenzar a concretar el Plan Estratégico 2020, su clave se asienta en la mixtura de varias políticas supervisadas para una proyección sostenida. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el programa “ha sido diseñado para crear valor a través de la organización e integración de los actores de la cadena, la producción de vinos con mayor calidad y consistencia, el desarrollo de la capacidad exportadora y de negociación, la penetración de mercados y la fidelización de clientes y consumidores”.

Cuál será la luz al final del camino todavía no sabe, mientras eso suceda auguramos la mejor y más rentable de las cepas, para un negocio que fue, y siempre será, símbolo de vida.

Fuente: URUNET-URUNET, en base a datos de Aduana